|

|

|

|

|

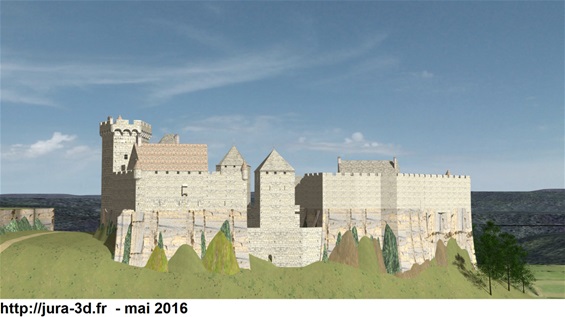

Proposition de restitution 3D

Les sources

Planche extraite de l´annuaire du département du Jura par Désiré Monnier. Bibliothèque en ligne de Besançon : http://memoirevive.besancon.fr/

Planche extraite de l´annuaire du département du Jura par Désiré Monnier. Bibliothèque en ligne de Besançon : http://memoirevive.besancon.fr/

Ce dessin reproduit un bas-relief (aujourd'hui disparu) datant probablement du milieu du XVe siècle d'après l'habillement de la jeune femme à droite (mode vestimentaire sous Charles VII), et certainement

pas du XIVe siècle comme l'affirme Désiré Monnier dans la légende sous le dessin, l'aménagement d'archères "cannonières" n'étant intervenue qu'à partir du XVe siècle. Cette pierre provenait

vraisemblablement soit de l'abbaye de Balerne (après son incendie de 1755 et son démantèlement sous la Révolution) soit de l'ancienne église Saint-Martin de Cognos (aujourd'hui Ney) démolie au XVIIIe siècle

et a longtemps orné la façade d'une ferme de Ney qui présente encore sur ses murs extérieurs quelques surprises intéressantes (dont une sculpture de St Martin à cheval déchirant une partie de son manteau pour

un miséreux, datable du début XVIe siècle). Balerne et Ney ayant relevé de la protection du fief du mont Rivel appartenant aux sires de Commercy, il est possible qu'on soit ici devant la seule représentation connue du château

avant sa ruine. Si tel est bien le cas, il s'agirait d'une vue du nord-NE, face à la haute cour, avec la tour ronde au nord-est figurée à gauche et la tour pentagonale nord-ouest

à droite. La représentation de machicoulis et d'archères-canonnières confirme un remaniement tardif (XVe siècle) relevé par les archéologues. Un pan de mur à gauche en partie ruiné muni d'une archère

simple pourrait correspondre aux parties plus au sud datées du XIIIe siècle.

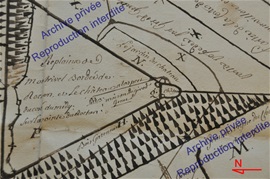

Détail d´un plan de Montrivel levé aux alentours de 1700.

Détail d´un plan de Montrivel levé aux alentours de 1700.

Le plan dont un détail est figuré ci-contre semble avoir été levé comme pièce pour un procès en rapport avec un bornage modifié en 1588 entre seigneuries de Vannoz

et de Montrivel en remplacement de celui des Commercy (date citée plusieurs fois dans la légende de ce plan). Bien que schématique, la représentation du château semble bien confirmer la présence d´une

tour (porterie?) à l'angle nord-est, à proximité de la tour semi-circulaire toujours en élévation partielle, suivie d'un arc de cercle pouvant représenter le soutènement d'une rampe d'accès

par l'est. La tour pentagonale est ici figurée à l'ouest (en bas sur le plan dont le nord est orienté vers la gauche). La ferme du Replain est également figurée sur le plateau comme appartenant à Girod-Genet,

qui l'avait construite à partir de 1687 (année d'achat de la parcelle), ce qui indique que ce plan daterait de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. On notera enfin le "jardin du château" figuré sur le flanc

sud-est au pied du château.

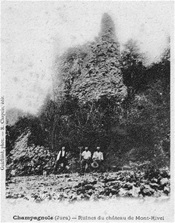

Tour ronde de l'angle nord-est. Cliché du début XXe siècle.

Tour ronde de l'angle nord-est. Cliché du début XXe siècle.

On imagine difficilement au regard des quelques vestiges du château qu'il comprenait encore au début du XVIe siècle (alors qu´il est dit avoir été pris et incendié par

les français en 1479) 102 retrahants dans les communes de la seigneurie (46 à Champagnole, 15 à Equevillon, 7 à Ney, 15 à Saint Germain, et 18 à Vannoz) mobilisables pour sa défense sur

ordre du seigneur. En 1515, une montre d'armes recense l'équipement des hommes comprenant : 98 épées, 20 hallebardes, 11 piques, 8 arbalètes et 2 couleuvrines. Il semble d'après les textes que le château ayant été

démantelé depuis 25 ans, cette montre d'armes se soit tenue au château de Vers-en-Montagne ou de Nozeroy. G. Cousin écrit en 1552 à propos de Montrivel (traduit du latin par Emile Monot en 1907) : "Ce château, abattu

pendant les guerres, n'est plus qu'une ruine qu'on remarque en passant, et dont on admire encore la construction parfaite en pierres de taille formant arc de cercle. Un escalier en colimaçon permettait de monter à l'intérieur".

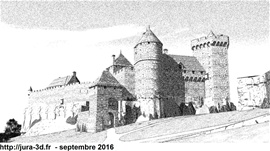

Reconstitution 3D

A gauche : Relevé planimétrique effectué par M. Dole (1992).

A gauche : Relevé planimétrique effectué par M. Dole (1992).

A la différence du vieux bourg de Champagnole dont les traces et indications dans les textes anciens sont extrémement ténues, le château du mont Rivel grâce à ses vestiges, aux

relevés planimétriques et au décryptage des archéologues permet d'oser une restitution beaucoup moins sujette à caution.

Toutefois, des zones d'ombre subsistent. En particulier, la localisation précise de l'accès principal est complexe et incertaine. Un texte de 1301 mentionne un accès par porterie à

travers une grosse tour... Rien ne subsiste dans les murs encore en élévation qui permette de localiser avec certitude l´emplacement de cette tour, toutefois un mur de remblais bordant le sentier à l'est de la tour ronde

pourrait correspondre à son emplacement. A-t-elle totalement disparu au fil des siècles après le démantèlement de la fin du XVe suivi de l'abandon définitif du château au XVIe siècle, ou bien plus probablement

a-t-elle été la première à avoir tenu le rôle de carrière de pierres étant la plus exposée car la plus facile d'accès ? Dans notre proposition, l'accès principal a donc été

supposé à l'est par une tour porche appuyée contre le rocher au pied de la tour ronde, suivie d'un mur de soutènement bordant et protégeant une rampe courbe aboutissant entre les deux cours, à l'est du fossé

central. L´accès à la haute cour a été supposé par pont-levis afin de sécuriser cette seconde porterie. Par ailleurs, le bâtiment au fond et à l'ouest du fossé

central permettait il sans doute un passage piéton (en cas de siège) entre les deux cours.

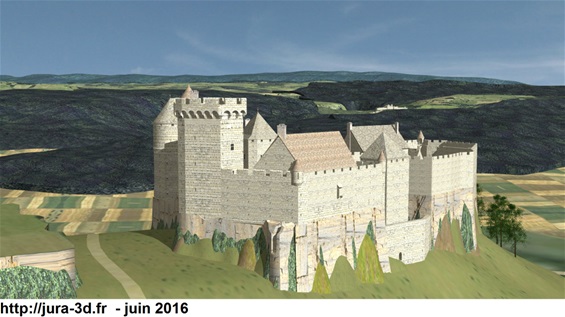

Survol du château avant l'arrivée des troupes de Louis XI...

Rélevé planimétrique C.N.R.S. / U.M.R. 7044, S. Guyot, 2006.

Rélevé planimétrique C.N.R.S. / U.M.R. 7044, S. Guyot, 2006.

Dans son ensemble, notre proposition s'attache à être fidèle au relevé planimétrique de 1992 par M. Dole (suivi par un deuxième ci-contre réalisé en 2006

par S. Guyot) malgré quelques extrapolations à partir des relevés de murs interrompus, afin de leur rendre une continuité. La reconstitution des murs et des tours dans leur élévation s'inspire d'exemples de châteaux

comtois et contemporains mieux conservés (Le Pin, Présilly, Mirebel, Beauregard, Montjoie-le-Château, Montfaucon, Charencey...) ayant conservé quelques parties en élévation quasi intégrale permettant

une interprétation par analogie. Les aménagements des murs (fenêtres, archères, portes) et superstructures (cheminées, latrines, échauguettes, créneaux, mâchicoulis, bretèches) ont été

imaginées, sauf mention ou présence explicite sur le site. Les matériaux retenus pour la couverture des bâtiments et des tours sont principalement le bardeau de sapin et la lauze. Les couvertures en tuile plate étant très

peu courantes dans le Jura jusqu'au XVIIIe siècle, seuls les aménagements supposés du XVe siècle (corps de logis au nord et échauguettes) en sont pourvus dans notre proposition.

Vue d'ensemble de l'ouest.

Vue d'ensemble de l'ouest.

Vue d'ensemble au pied du flanc sud-est du mont Rivel.

Vue d'ensemble au pied du flanc sud-est du mont Rivel.

Vue plongeante sur le flanc est du château. En contrebas : grange de Burgille, possession de Montrivel établie le long du chemin vers Champagnole, citée dès le XIVe siècle.

Vue plongeante sur le flanc est du château. En contrebas : grange de Burgille, possession de Montrivel établie le long du chemin vers Champagnole, citée dès le XIVe siècle.

Flanc est du château.

Flanc est du château.

Vue plongeante du nord-est. En contre-bas : vieux bourg de Champagnole et vieille église (à droite). A l'arrière plan à droite : silhouette du château de Mirebel.

Vue plongeante du nord-est. En contre-bas : vieux bourg de Champagnole et vieille église (à droite). A l'arrière plan à droite : silhouette du château de Mirebel.

Vue nord-est du château depuis le chemin d'Equevillon.

Vue nord-est du château depuis le chemin d'Equevillon.

Vue nord depuis le plateau sommital.

Vue nord depuis le plateau sommital.

Vue du nord-ouest sous le plateau sommital. Au centre : poterne avec gaine d'accès dallée sous la courtine nord-ouest et escalier taillé dans le roc débouchant à l'ouest du fossé nord.

Vue du nord-ouest sous le plateau sommital. Au centre : poterne avec gaine d'accès dallée sous la courtine nord-ouest et escalier taillé dans le roc débouchant à l'ouest du fossé nord.

Vue du nord-ouest. A l'arrière plan à droite : silhouette de château Villain sur sa crête, situé à 4 km à vol d'oiseau.

Vue du nord-ouest. A l'arrière plan à droite : silhouette de château Villain sur sa crête, situé à 4 km à vol d'oiseau.

Flanc ouest du château.

Flanc ouest du château.

Vue de l'ouest de l'accès central entre haute cour (à gauche) et basse cour (à droite).

Vue de l'ouest de l'accès central entre haute cour (à gauche) et basse cour (à droite).

Du XXIe... au XVe siècle, au grand galop !

En 1880 dans l'ouvrage "Champagnole et ses environs", B. Prost écrivait à propos du château : "Quelques pans de mur grisâtres, couverts de lierre, des fondations et des voûtes au ciment indestructible, un pittoresque fouillis de décombres, de mousses, de ronces et d'arbrisseaux, voilà tout ce qui reste de cette grandeur détruite."

|

|

|

|

|

|